A sigla ADN ultrapassou as fronteiras da genética e da biologia molecular e é hoje vulgar ouvirmos referências ao ADN nos órgãos de comunicação social a propósito das questões mais diversas.

O ADN, ácido desoxirribonucleico, molécula da hereditariedade, imprime iconicamente uma dupla hélice no nosso olhar. É assim desde que Watson e Crick propuseram, em 1953, esse modelo helicoidal para a biomolécula dos genes. Como acontece com tudo na vida, a forma estrutural tem em si mesma significado funcional. A revolução científica que esta descoberta causou na biologia e na medicina, faz com que ela se confunda com a descoberta da molécula ADN.

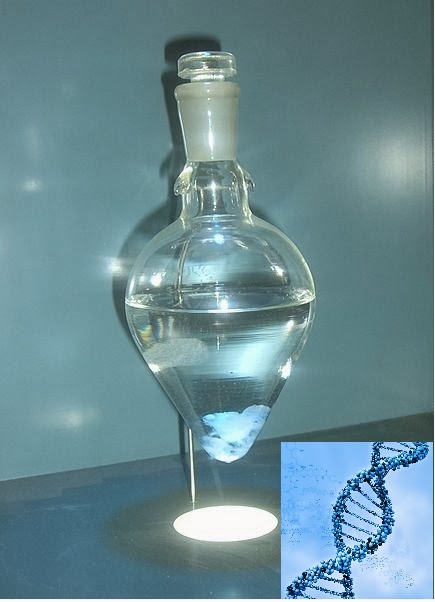

De facto, a substância ADN foi descoberta muito antes. Em 1869, o suíço Johann Friedrich Miescher (1844-1895) identificou uma nova substância ao analisar o conteúdo dos núcleos celulares dos glóbulos brancos. Essa substância era ácida e continha na sua composição fósforo, um elemento ausente nas proteínas. À nova substância, que não tinha propriedades proteicas, Miescher deu o nome de nucleína.

Note-se que esta descoberta é efectuada numa época rica em revoluções na Biologia: em 1859, Darwin publica "A Origem das Espécies"; em 1865, Schwann e Scheiden postulam a teoria celular; ainda em 1865, Mendel publica o seu artigo sobre a hereditariedade, apesar de o mesmo ter tido pouca divulgação ou consideração.

Há alguns factos curiosos ao redor da descoberta do ADN, assim como sobre o seu descobridor.

Miescher formou-se em medicina na Universidade de Basileia. Contudo, uma surdez impediu-o de exercer medicina e optou por seguir uma carreira científica, influenciado pelo seu tio, professor de química fisiológica (hoje diríamos bioquímica) naquela universidade. A sua incapacidade auditiva não o impediu de ser um investigador com uma visão acutilante para os problemas científicos na sua área. De facto a sua descoberta teve implicações na biologia, na genética, na medicina, muito além daquilo que ele poderia suspeitar na época em que viveu.

Miescher começou a sua carreira de investigação no laboratório de Felix Hoppe-Seyler (1825-1895), um dos mais prestigiados bioquímicos da época, que identificou e caracterizou a hemoglobina, entre outras proteínas. Situado no castelo de Tübingen, o laboratório ocupava as instalações de uma antiga lavandaria. A investigação nesse laboratório envolvia a identificação e caracterização do conteúdo proteico das células. Pensava-se que, uma vez identificadas todas as proteínas, se poderia compreender o funcionamento molecular da vida assim como a sua hereditariedade.

Miescher começou, assim, a explorar as proteínas no citoplasma de glóbulos brancos que obtinha a partir do pus retido em ligaduras de feridas provenientes de um hospital vizinho. Para que o material biológico não se degradasse, mantinha a janela do laboratório aberta, o que fazia com que a temperatura de trabalho rondasse os 5 graus Celsius durante o Inverno!

Apesar da sua persistência metodológica, cedo percebeu que existiam muitas mais proteínas no citoplasma dos glóbulos brancos do que aquelas que as técnicas analíticas de então permitiam identificar. Influenciado pelo eventual papel do núcleo na hereditariedade, uma ideia nova para a época, desenvolveu os protocolos necessários para isolar esse organelo celular e proceder à análise da sua composição.

É então que Miescher verifica que está perante uma substância desconhecida à época, como já se disse. A estranheza por o núcleo não ser constituído maioritariamente por proteínas, levou a que o Hoppe-Seyler duvidasse dos resultados e obrigasse Miescher e outros investigadores a repetir a caracterização inúmeras vezes. Só em 1971, dois anos após a descoberta, é que Miescher publicaria os seus resultados numa revista científica.

Ao longo da sua carreira científica, Miescher convenceu-se de que a nucleína não poderia ser a molécula responsável pela transmissão de caracteres hereditários e de que não estava envolvida na fecundação. Ademais, considerava que a nucleína deveria ser, devido ao seu enorme peso molecular, um repositório de matéria para a síntese de outras moléculas necessárias à vida.

A composição aparentemente monótona da nucleína (mais tarde rebaptizada por ácido desoxirribonucleico, ou ADN) contrastava com a diversidade incontável das proteínas. E, à falta de outras evidências experimentais, os genes não poderiam ser feitos de uma substância tão pouco diversa, teriam de ser constituídos por proteínas. Esta ideia persistiu durante mais de 70 anos, até meados da década de 40 do século XX, altura em que ficou demonstrada experimentalmente que o ADN é a molécula dos genes.

António Piedade